|

|

| 活動事例の紹介 |

| 事例 2.オランダ設備メーカーの試作部品の品質改善

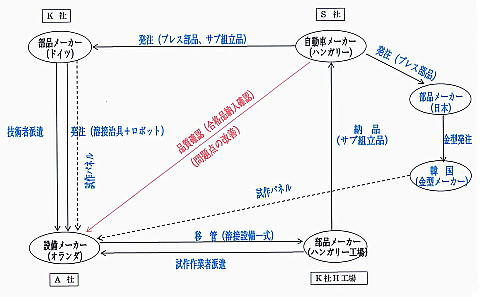

国内外の企業からの技術支援要請により、海外企業に対する技術指導を行った事例をあげておきます。次の事例は海外自動車メーカーの要請により、発注したオランダの設備メーカーの技術指導を行ったものです。今回の仕事に関連する設備や部品、組立工場などの関係図を示しておきました。海外での組立部品試作は日本で行う場合といろいろ環境(部品精度、材料供給、設備調達など)が異なるので留意する必要があります。今回のような部品の供給、試作、生産に関して、グローバルな取り組みが一段と増えてくるのではないかと思います。 1.何故オランダに行ったか ハンガリーにあるS自動車メーカーの要請により、オランダに4週間の予定で出張しました。S社は新開発車の自動車部品10点をドイツの部品メーカーK社に発注し、K社はその組立治具及び溶接ロボット一式をオランダの設備メーカーA社に発注しました。S社はA社で行う試作に立ち合うとともに、組立部品の品質確認と不具合点の改善指導を技術専門家に依頼したといういきさつがありました。その関係を次に図示します。

オランダの設備メーカーA社は、ロボットと組み合わせた溶接設備(組立治具を含む)に優れた技術を持っています。今回ドイツのK社からサブ組立部品(Sub Assembly Parts)に必要な組立治具及び溶接ロボット一式を受注しました。その試作の立合いに参加したものです。 A社には、試作に必要なプレスパネル部品が金型を受注した韓国金型メーカー及び同じくプレスパネル部品を受注したドイツK社から送られてきていました。試作作業のためk社のハンガリー工場(ここで生産してS社に納入する)から5名の作業者が参加して試作生産を行いました。

2.ロボットによるMIG溶接

検査規格を満たさない箇所について、ドイツ技術者と公差の妥当性や溶接歪の対策方法など喧々諤々の議論も行いました。その他組付ける部品にもいろいろな精度の不具合があり、品質の確保には時間を要しました。結局滞在期間を少し延長せざるを得なくなりました。 3.ドイツ技術者との仕事 ドイツ技術者は設備(組立治具及びロボット)が指定した仕様を満足しているかどうかの点を重視しており、それを満足していなければ、A社の技術者にA社の責任で修正の指示を行うということでした。これは当然のことですが、組立品質を満足出来ない原因の一つは、組立治具の仕様に問題があり、不自由な英語で改善案を説明するのに苦労しました。 ドイツの技術者との仕事は2度目で、20年ほど前にギリシャの自動車工場建設の時、塗装設備を受注したドイツ塗装設備メーカーの技術者と仕事をしたことがありました。この時も、設備の詳細仕様の問題で日本とドイツの技術者の常識が異なる問題が発生し、その結果建設途中で設備手直しをするという事態が起きたことがありました。

4.オランダ一人歩き A社は、アムステルダム駅から電車で約1時間のところにある人口3〜4万ほど田舎町の郊外にありました。土日の休日は、アムステルダム市内を観光しました。海外での仕事で得られる楽しみの一つです。 ■オランダ運河  オランダの運河の風景は素晴らしい。時間がある限り散策しました。オランダの冬は、この運河も凍るので、子どもの頃からスケートを楽しんでいるとか。2014年のSOCHIオリンピックのスケート競技ではオランダがメダルを独占しました。これも運河をうまく活かした成果でしょうか。 オランダの運河の風景は素晴らしい。時間がある限り散策しました。オランダの冬は、この運河も凍るので、子どもの頃からスケートを楽しんでいるとか。2014年のSOCHIオリンピックのスケート競技ではオランダがメダルを独占しました。これも運河をうまく活かした成果でしょうか。■風車  オランダと言えば「風車」、堤防内の排水のために考えられたものといいます。ただ、この風車を利用して木材を製材し、大きな帆船をつくったとある本に書いてありました。この帆船に乗って、オランダ人が日本にもやってきたのかと風車を見て思ったことでした。それに比べて、日本にも「水車」が古くからありますが、せいぜい精米や粉ひき程度で終わったのは残念です。 オランダと言えば「風車」、堤防内の排水のために考えられたものといいます。ただ、この風車を利用して木材を製材し、大きな帆船をつくったとある本に書いてありました。この帆船に乗って、オランダ人が日本にもやってきたのかと風車を見て思ったことでした。それに比べて、日本にも「水車」が古くからありますが、せいぜい精米や粉ひき程度で終わったのは残念です。ところで、オランダ出張当時発電用の3枚羽の風車が、宿泊先のホテルから見た海岸沿いに、林のごとく林立していたのは壮観でした。早くから自然エネルギーを利用していたのはさすがオランダだと思ったことでした。 ■アムステルダム市内観光  写真はアムステルダムの国立美術館です。美術館では有名なレンブラントの「夜警」など絵画が多く鑑賞できました。 写真はアムステルダムの国立美術館です。美術館では有名なレンブラントの「夜警」など絵画が多く鑑賞できました。また、市内にあるアンネの住んでいたという家(狭い階段を上がったところにあるビルの3〜4階)を見学しました。室内には水洗トイレがあり、この部屋に隠れていたアンネは、この音にも気をもんでいたのではないか余計な?心配をしたものです。

|